29.3.09

il doit bien y avoir un pluriel à ce mot.

26.3.09

intéresse-moi un petit peu.

Moi, qui suis parti de rien, et qui suis arrivé jusqu'à un rare niveau d'admiration et de reconnaissance -celle qui ne se sépare plus de la méfiance- de tous les pouvoirs politiques et militaires de la République, moi qui ai débarqué il y a une vingtaine d'années sur le sol français, et qui me suis affirmé comme un des plus brillants esprits des temps présents et à venir, moi qui ai mes entrées dans les plus hautes strates d'une société fondamentalement inchangée, d'un régime à l'autre, si ce n'est la mise à mort de chaque particule; et toi, toi qui n'est rien, qui n'est qu'un corps, qu'une fortune supposée qui ne prendra forme qu'à la mort de ton père, de ton frère, de ton oncle et de ton neveu, qui n'es qu'une éducation calquée sur le manuel de savoir-vivre d'une obscure amante d'un obscur régent prussien, tu crois pouvoir me soumettre à ta volonté de jeune femme blessée dans son ego emmailloté de rubans roses, pâles, entrecroisés ?

Tu penses peut-être m'avoir touché, m'avoir intéressé un seul instant ? Ma pauvre.

Ta pathétique et finale gesticulation face à moi n'a servi à rien, tu me connais, il était inconcevable que je sois quelque peu concerné, blessé -blessé !-, par tes pépiements de paon apprivoisé. Du début à la fin, et surtout à la fin, tu n'as servi à rien.

Et pourtant, je dois t'avouer que, oui, je me souviens de tout. Je me souviens de ce soir lugubre de fin d'automne, avec ces rafales de vent qui suintaient contre mes vitres, fières d'avoir chassé le soleil, et de tes yeux qui me regardaient fixement dans le miroir du salon -tu savais pertinemment que je ne lisais pas ce traité de politique libérale et que je me retenais de relever mon regard pour embrasser le tien-, et de ta bouche qui me parlait durement de ce duc, maréchal, écuyer, fonctionnaire, que sais-je ?, à ce salon, qui lisait si bien la poésie et qui t'a élevée, le temps d'un monologue huppé, dans les robes infinies d'une princesse déchirée par l'amour des puissants. Qu'est-ce que j'en avais à faire ? Ce foutriquet n'était rien, et n'est probablement pas plus en ce moment, alors que je suis penché sur ce feuillet, ignorant les appels renouvelés de mes invités qui attendent dans la rue, privés même des rayons de soleil d'une aurore qui se fait attendre.

Apprendre dix lignes d'un ouvrage en vente dans chaque librairie miteuse est donné à tout le monde; se servir d'une lointaine parenté offrant une éventualité d'autorité pour séduire la première venue est offert à chaque abruti. Ce qui m'a mis hors de moi, c'est ta naïveté brute, qui a propulsé ce minable dans les cieux de ton estime, n'ayant que faire de ma propre place.

Tu te tenais là, impassible, et débitais, phrase après phrase, éloge sur éloge, chacun des détails de votre rencontre, ses habits de lumières, son sourire charmeur, sa prestance, son dégoût des armes et des politiques tortueuses de notre gouvernement, son envie d'autre chose. Dieu, que tu m'as servi et resservi cette qualité, et sa vision de la société idéale s'engouffrait sèchement dans mes oreilles, alors que chacune des théories que ta voix aiguë -elle ne lui plaît sûrement pas autant qu'à moi- résonnait dans les murs de mon appartement, avant de venir se fracasser contre mon front en sueur, contre mes tempes frémissantes. Tu me seras gré de ne pas avoir explosé, de ne pas avoir fait voltiger ton admiration en laissant ma main se tendre vers la bibliothèque de chêne et en permettant à mes doigts de t'indiquer les innombrables pages où il a plagié chacune de ces conceptions du monde. Pourquoi ne l'ai-je pas fait, d'ailleurs ? Probablement parce que je ne pouvais te donner raison, et que je n'eus supporté que tes lèvres fassent choir un « Tu vois ? Louis a bien plus de tact et est nettement plus fréquentable que toi ! » sur ce tapis rouge aux motifs verts -motifs entre lesquels ton corps nu a longuement ondoyé, chacune des nuits de cet été, tu ne t'en souviens pas.

Au bout d'un moment, tu as fini par t'asseoir, de l'autre côté du divan, et tu as parlé de ses rêves, héroïques, et des miens, brutaux. De ses désirs de pouvoir rendre le monde meilleur, et de mes envies de le rendre encore plus admiratif de ma personne. Ta main ne cessait de se tourner et de se retourner sur ton genou, et plus tu me décrivais les moyens qu'il t'avait exposé pour appliquer sa vision du monde parfait, plus elle s'élevait dans les airs et retombait doucement; il proposait au regard ébahi que tu devais alors lui jeter d'accorder à chaque citoyen un droit d'entrée illimitée à l'Assemblée, à chaque marchand de ne plus vendre ses biens contre de l'argent mais contre du talent et des services réciproques, et ainsi de suite.

Tu penses peut-être que je ne suis pas à la hauteur, tu penses sûrement que je n'ai jamais voulu changer ce monde dans lequel languit mon arrogance que tu dépeins si bien et tu es persuadée que je ne chercherais jamais à t'impressionner par mes actes -ils sont si barbares, si militaires. Tu n'as pas osé me le dire, mais j'entendais ces paroles fulminer en ton for intérieur, désirant ardemment s'expulser de ta gorge blanche. Tu es partie, pratiquement en riant, et tu as laissé derrière toi une odeur condescendante qui n'a pas réussi à me rendre fou de rage. Je vaux plus que qu'un minable serviteur qui a emprunté la tenue de son maître pour te faire la cour. Je suis capable de changer le monde, et je n'ai pas besoin de soudoyer ton cœur pour en avoir la volonté. Tu n'as jamais été le centre de ma vie, mais ce que je vais faire, je vais le faire pour le plaisir d'imaginer l'incrédulité qu'afficheront tes traits, déjà dans le coffre du passé de ma conscience, même si je me sentais à l'aise, dans cette société qui répugnait tant celui qui prit pour un court instant ma place dans tes bras.

Je termine cette lettre, dont le haut est peu à peu illuminé par le soleil de Brumaire qui se lève avec peine. Les grattements de ma plume font écho aux fers à chevaux qui piaffent d'impatience au bas de ma fenêtre, ayant amené sagement des cadres de l'armée et du corps législatif qui m'accordent toute leur confiance. En ce matin anodin, tu te lèves probablement en pensant à Louis, Jacques, Guillaume, ou quel qu'ai pu être son nom; mais ce soir, ce soir du 18, tu ne pourras t'endormir sans entendre des torrents humains scander mon nom, le nom de celui qui leur a redonné espoir, dans chaque ruelle d'un Paris renouvelé.

Si, dans tes rêves les plus hardis, tu te surprends à croire que j'ai fait ça par jalousie, par amour, ou autre prétexte gravitant autour de toi, sois persuadée que, quelle que soit la réponse, ceci est arrivé grâce à moi.

12.3.09

Lara III

Finalement, j’en ai marre. Elle a beau être absolument superbe, je vais pas rentrer dans son petit jeu du « je te laisse faire la gueule sans rien dire » comme ça. Je me lève. Elle me suit du regard, dissimulant presque totalement son étonnement.

« Il me faut des cigarettes. Tu viens ? »

Et, comme par hasard, au moment où elle semble se lever, elle décide de lâcher le morceau. Ça lui vient d’un coup, sans prévenir, et ce devait forcément être au moment précis où je n’en avais plus envie:

« En fait… Je me suis levée ce matin en me disant que je ne voulais pas finir comme ce mec qui installe ses tables tous les matins. Je ne voulais pas finir comme ma belle-mère qui lit les mêmes chroniques du même journal depuis 30 ans. Je ne voulais pas finir comme ma grande sœur qui prend le même menu dans le même restaurant, tous les midis depuis deux ans. Ni comme ces imbéciles en classe préparatoire, en fac, en école, n'importe où, qui planifient tout de la même manière, jusqu’à ce que leur quotidien ne deviennent qu’un vaste emploi du temps consacré exclusivement au travail répétitif, réglé à la minute près, pour qu‘ils puissent ensuite combattre la peur de leur échec en se rassurant par le biais d‘un univers connu, maîtrisé et prévu -toujours le même. Et je ne voulais encore moins terminer comme tous ces gens, dans le métro, avec leurs mêmes expressions tellement… tellement… communes, vulgaires mélanges de fatigue, d’habitude et désarroi devant le fait qu’ils sachent exactement comme va se dérouler leur journée. J’ai 19 ans, et je voulais me persuader que je pouvais faire quelque chose de spontané, sans avoir à me demander quelles répercussions cela aurait sur le déroulement « habituel » de ma journée, sans avoir à me préoccuper des conséquences, quelles qu’elles soient. Sans avoir besoin d’un prétexte qui tienne la route aux yeux de mes parents. »

Silence. On dirait qu’elle est essoufflée d’avoir autant parlé. Pourtant, j’ai quand même un très fort doute qui subsiste. Merde, quoi, on frôle le désespoir classico-juvénile, là ! Elle est même passée terriblement près de la banalité qu’elle cherche -d’après ce que j’ai compris- à éviter.

C’est à ce moment là qu’elle et ses jambes infinies se retournent vers moi -plus je regarde ses jambes, moins Chloé me déteste.

« Regarde-moi ! Je suis jolie, je suis intelligente, j’ai de la répartie, je suis riche, j’ai un avenir qui s’annonce brillant, et pourtant jusqu’à ce matin, j’aurais été incapable de faire quoi que ce soit qui n’eût été prévu, utile et contrôlé par mes proches. Je… je suis le déterminisme social incarné ! »

Et forcément, il fallait que la terminologie sociologique vienne s’immiscer dans une confession qui diffère -enfin !- des habituels monologues plaintifs et sentimentaux que me réservent les adolescentes réglées -je tiens à dire aux demoiselles qui s'indignent à la lecture de ces lignes qu'il est biologiquement prouvé que vous êtes plus chiantes une fois par mois- de mon âge. Ne pourra-t-on jamais s’exprimer précisément d’une autre manière que par des expressions à la sonorité barbare ? Et encore, sur ce point, j’ai la chance de ne pas être allemand. Enfin, toujours est-il qu’elle s’est calmée, un tant soit peu. Quelques secondes passent sans qu’aucun d’entre nous prononce quoi que ce soit. En fait, je suis entrain de me demander si je lui dis. Elle risque de mal le prendre. Mais, après tout, on s’en fout, non ? Je lui dis:

« On flirte quand même avec le schéma classique de la jeune fille fuguant son avenir bourgeois. Plus banal et plus déjà-vu, tu crèves.

- La ferme. »

Je la regarde en souriant, alors qu’elle ne daigne me jeter qu’un coup d’œil de travers, que je trouve très bourgeois pour une jeune fille qui cherche à éviter de rentrer dans son moule social d’aristocrate moderne.

« Et puis, pourquoi est-ce que je t’ai raconté ça, moi ?

- Je ne sais pas, parce que t’es en manque affectif important ? Et puis, tu te dis que, sous prétexte que tu as mis une robe… légère, je vais me mettre à t’écouter attentivement et à t’approuver inconsciemment.

- Si jamais j’avais besoin de qui que ce soit, ce serait d’un mec sexy qui me prendrait dans ses bras et qui m’écouterait attentivement pour ensuite mieux me consoler, et sûrement pas d’un type mal rasé puant la clope et incapable d’avoir une parole réconfortante autre qu’une vanne bidon qu’il est le seul à trouver marrant. »

Je continue de lui sourire en la regardant dans les yeux. En voyant les premiers clients arrivant dans le café face à moi, reprenant les mêmes places qu’hier matin, j’en déduis qu’il doit être près de huit heures. Ça va faire quasiment une heure passée avec un mec qui ne fait pas attention à son physique, cynique et toxicomane; je lui trouve bien du courage. Et puis, comme je ne perds jamais le Nord, je laisse passer quelques minutes de duel implicite entre son regard bleu azur et mon regard de pseudo-camé, avant de lui demander ce qui me trotte dans la tête depuis qu‘on est sortis du métro. Et pourtant, plus je la regarde, plus ça devient étrange. Un jeu du « premier-qui-cille-a-perdu » n’est pas censé induire cette atmosphère; on entend de moins en moins le patron souhaiter la bonne journée à ses habitués. Je distingue, à moitié cachés par des cheveux d’un blond éclatant, quelques habitants faisant leurs courses avant que le marché de Saint-Denis ne soit submergé par une foule massive, comme tous les samedis matins, depuis sa création. Lara se mord doucement -et plus ou moins discrètement- la lèvre. La tension monte, nos yeux se dévorent réciproquement. Je n’en peux plus, il faut que livre ce que j’ai sur le cœur:

« Il me faut des cigarettes. »

Note pour la prochaine fois: bannir l‘usage de cette phrase dans des circonstances semblables parce que là, elle meurt d’envie de me tuer; et pourtant, mes lèvres ajoutent toutes seules, insolentes:

« On y va ? »

Staline, Mao, Pol Pot, protégez-moi des pulsions sanguinaires que je vois rugir au fond des ses yeux si bleus, et protégez-moi de ses dents éclatantes qui vont m’arracher la gorge. Au moins, elle a la confirmation que je suis vraiment comme elle me pensait: non seulement je suis con, mais en plus je suis égocentrique. Et je me plais comme ça; tant pis.

« Je suis sûr que tes jambes sont encore plus belles lorsque tu marches. »

Le désespoir m‘envahit: qu’est-ce que je n’irais pas dire pour une malheureuse dose de nicotine ! M’abaisser à complimenter une fille qui sait très bien qu’elle est superbe, mais en plus par le biais d’une banalité qui pourrait provenir de n’importe quelle racaille des environs. Il n’empêche que, aussi étrange que ça ait pu sonner dans ma bouche, elle a l’air d’apprécier; c’est donc -plus étrange encore- que ce genre de trucs marche. Et merde. Enfin, pour compléter le show, je la prends délicatement par la main, dans la plus pure tradition de la noblesse monarchique; elle se prend pour Grace Kelly, et -j’espère- dissimule très bien sa satisfaction. Et quoi qu’il en soit, j’ai réussi à avoir la fille et le tabac; la journée commence bien, fût-ce à Saint-Denis.

Il y a sûrement un vendeur de cigarettes quelque part. En face, ce sont des infinités de panneaux indiquant kebabs, alimentations générales et magasins de fringues pour jeunesse issue de milieux sociaux défavorisés (on les remarque aux inscriptions dorées en lettres gothiques imprimées au dos d'un polo blanc) qui envahissent ce qui me paraît être la rue commerçante de Saint-Denis. À droite s’ouvre la place du marché, laquelle débouche ensuite sur plusieurs petites rues piétonnes bétonnées dans le plus pur esprit fonctionnel des années 1980, où j’ai l’impression qu’on peut trouver tout, du moment que ce n’est pas légal. Malgré mon goût connu et prononcé pour l’aventure, je préfère miser sur la rue commerçante.

Le problème -encore un !- , c’est que, si Lara a accepté de me suivre, ce n’est pas pour autant qu’elle s’est décidée à faire la conversation. J’en ai marre, des filles qui sont aussi arrogantes que moi. Je veux dire, ça perd tout son sens, l’arrogance, dès lors qu’il n’y a pas autrui pour justement nous reprocher d’être arrogant. Ce que quelqu'un d'autre ne fait que lorsqu’il se sent mal de voir quelqu‘un se proclamer comme étant mieux que lui. Enfin, je me comprends.

Et pourtant, nous voilà, tous les deux, marchant à bonne distance l’un de l’autre, et se jetant des regards en biais dans la banlieue qui s’éveille au milieu d’une matinée qui fait contraster le gris des bâtiments et le bleu du ciel. Je suis sûr qu’on passe, aux yeux des passants, pour un jeune couple insouciant qui vient de s’engueuler. Certains imaginent que c’est moi qui l’ai blessée (Pourquoi les filles ne sont-elles pas supposées blesser les mecs ? Éternelle question, qui trouve probablement une réponse lors de chaque soirée bière entre mecs de la terre); d’autres se disent que l’un de nous deux est allé voir si l’herbe était plus verte ailleurs, mais qu’on se fait la gueule pour la forme: on est censés être innocents et tolérants, puisqu’on est jeunes. Ou alors, les rares personnes qui nous jettent un coup d’œil dans cette rue qui n’en finit pas ne pensent strictement à rien, au-delà de leurs préoccupations immédiates. J’ai la flemme d’imaginer ce à quoi ils pensent. Ce ne doit pas être très intéressant.

Marre de ce silence absurde, j’ai envie d’arriver jusqu’au bar-tabac. Oui, jusqu’au bar-tabac, parce que j’ai aussi envie d’un verre. Oui, il est à peine huit heures, ou sept heures, ou neuf heures, ou je n’en sais rien, mais j’ai envie d’un verre. C’est comme ça: concernant mes pulsions, je suis très scrupuleusement les conseils du grand Mr. Wilde.

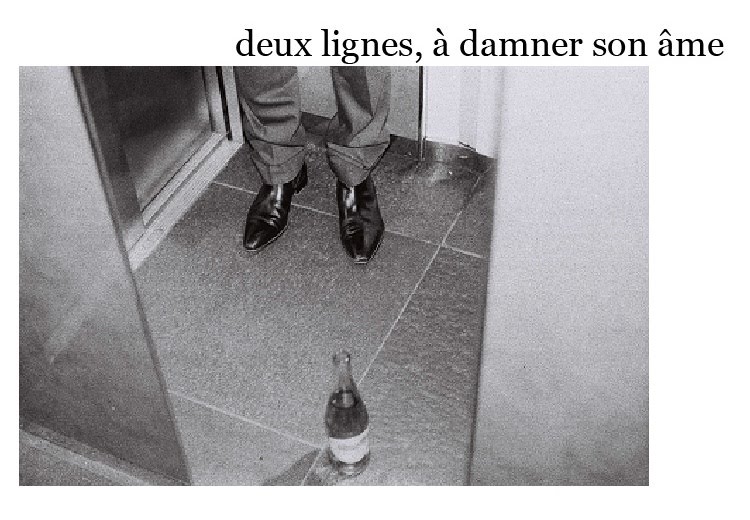

J’accélère légèrement le pas, Lara accélère légèrement le pas; je fais de plus grandes enjambées, Lara fait de plus grandes enjambées; le vent se met à souffler -légèrement, lui aussi. Ce qui fait que sa robe tend à s’envoler de plus en plus haut le long de ses cuisses, que le tissu se met à épouser parfaitement une peau pour laquelle certaines de mes connaissances se damneraient (même si il est vrai que mes connaissances ne sont pas de bons exemples et qu’elles ne sauraient définir damner). Le ballet qui commence à voir le jour entre les tourbillons verts et les éclats blancs de ses cuisses, non content de supprimer toute liberté à mon imagination, commence à attiser terriblement ma curiosité. Je reprends le contrôle de mes yeux suffisamment longtemps pour voir que nous sommes bientôt arrivés, jusqu'à ce que je réalise que je dois vraiment avoir l'air d'un abruti, à marcher comme un forcené, la tête légèrement penchée, de travers, sans même regarder où je mets mes jambes -on s'en fiche, du moment que celles qui m'accompagnent continuent à valser. Je pourrais presque être dans un film de Gus van Sant, plan fixe sur ses jambes en constant déplacement, sans jamais s'éloigner du spectateur, qui cadre focalisé uniquement sur elles, de là où le genou naît d'une courbe lisse, brillante, autour de laquelle des pans de robe verte voltigent, accrochés au ciel, et jusqu'à l'entrelacs des bandes de tissus de son espadrille avec sa cheville, son pied et le sol gris. Derrière, Beethoven et une de ses sonates. Finalement, elles s'arrêtent devant une porte vitrée à double battants, au verre sale, maculé de traces de doigts négligents, et au contour de plastique vert. Elle ne touche pas à la poignée, elle veut que ce soit moi qui lui ouvre la porte.

Nous nous asseyons à une petite table noire, en plastique elle aussi, au fond du bar, pour éviter le non-dialogue des habitués avec leur demi et l'écran de télé centenaire qui diffuse inlassablement des courses de chevaux, et renouvelle à chaque fois espoirs, déceptions et abrutissement. À peine assis, je me relève pour demander des clopes à la ménagère de plus de cinquante ans qui subit son comptoir sale.

- Tu me prends un café en même temps ? demande-t-elle au passage, en regardant si sa robe verte est bien flotte bien autour de son bassin. Je la regarde deux secondes.

- Non.

- On t'a jamais appris à être galant ?

- On t'a jamais appris à être polie, et à demander s'il te plaît quand tu veux qu'on te rende un service ?

- Si. Prends-moi un café.

Je me retourne vers la vendeuses qui, elle aussi, a abandonné toute amabilité. Au retour, je commande un whisky on the rocks au bar, sans l'anglicisme, de peur devoir expliquer le lexique de son métier au serveur. Je me rassois et entreprend d'enlever le plastique qui me colle au doigts de mon paquet. Le serveur m'apporte un semblant de jus de pomme, sans glaçons à l'intérieur, et Lara me dit que je suis vraiment un con.

- Tu vas faire quoi ? Te lever et partir vaquer dans le ghetto de Paris en te prenant pour une jeune rebelle ? lui dis-je en risquant mes lèvres dans ce breuvage douteux.

- Pourquoi pas ?

- T'as vu les gueules des mecs qui nous entourent ?

Lesdits mecs font semblant de ne pas attendre qu'elle se lève pour commander son café, et le barman évite soigneusement de venir lui demander ce qu'elle veut; finalement, elle fait parader ses jambes jusqu'au comptoir, éclipsant les chevaux qui s'épuisent sur l'écran cathodique, et se rassoit, très digne, à ma table. J'hésite, le temps que son café, son sucre sans marque et son biscuit sous vide Speculoos arrivent, à lui demander ce qu'elle fait dans la vie. Ni elle ni moi nous regardons dans les yeux, et je fais mine d'inspecter chaque recoin du miroir contre lequel elle est adossée, alors qu'elle trouve un intérêt particulier aux pieds de la chaise de la table d'à côté, où un vieux, tout en charentaises et en moustaches, fait les mots croisés du même journal depuis qu'il sait lire.

- C'est quoi, ta passion ?

À défaut d'aveugler par son originalité, la question a -j'espère- le mérite de lancer une conversation, sauf si elle me répond qu'elle n'en a pas, ce sur quoi je parie intérieurement cent dollars.

- J'en ai pas, répond-elle. Je suis riche.

- Ma pauvre. T'as aucun intérêt, dans la vie ?

- Non. Et si j'en avais, je ne le partagerai pas avec toi.

J'en ai marre, de son arrogance. Presque autant que Zola en a marre d'être pris pour un putain de naturaliste.

- Attends, t'es une fille de moins de vingt ans. T'aimes sortir, te défoncer avec les antidépresseurs de ta mère et les sacs Vanessa Bruno, non ?

- Tu crois toujours que tu peux caser tout le monde dans des cases pré-étiquetées ? rétorque-t-elle avant que ses dents blanches - a-t-elle un seul défaut physique qui puisse la rendre hideusement banale ? - ne fassent craquer le biscuit marronâtre.

- Bien évidemment. Et quand j'y arrive pas, ou que mes interlocuteurs ne rentrent pas dans ces boîtes, je leur demande...

Je suis coupé par un réacteur si bruyant, au-dessus de nos têtes, qu'il détourne le regard hypnotisé des ivrognes solitaires du poste de télé alors que, de ce que je vois d'ici, la course est bien tôt finie. Je continue.

- … Je leur demande ce qu'ils aiment dans leur vie. D'où ma question principale, ma belle.

- C'était quoi, ce bruit ? lâche-t-elle après avoir effacé les rares gouttes de café égarées sur ses lèvres. Elle s'en fout complètement, et du bruit, et de ma question, et du café, mais je fais comme si de rien n'était.

- Probablement les Russes qui attaquent, dis-je en contemplant mon whisky dégueulasse qui, mine de rien, descend de plus en plus.

Elle sourit enfin, et je réitère ma question, pensant que j'aurais peut-être une réponse, pour une fois -je refuse de la quitter avant d'avoir eu autre chose qu'une confession abominablement bidon.

- J'aime qu'on me foute la paix.

Un ange passe, se moquant du désarroi que je tente de dissimuler. Elle fait tourner sa tasse de café du bout de son doigt, et le serveur est tout de même revenu savoir si la demoiselle ne veut rien de plus et qu'elle l'appelle si jamais elle change d'avis. J'en ai un peu marre.

- Écoute, on va faire un deal, dis-je au bout de cinq minutes d'un silence entrecoupé de résultats de courses hippiques. Elle lève un sourcil dubitatif, mais ne me demande pas de la fermer.

- T'arrêtes ton comportement aristocratico-dédaigneux, et je t'offre ton café.

Vu le regard que ses yeux me lancent, elle est pas près de changer d'attitude.

- Tu sais, chéri, j'ai de quoi me le payer, ton café.

- Et la beauté du geste ?

Elle rit.

- Je m'en fous, rétorque-t-elle en triturant le portable qui trône sur la table.

- Dommage.

Dans le miroir, le reflet du serveur discutant avec un vieux continue de la mater.

- Je vais fumer une clope, dis-je en me levant. Je ne me retourne pas immédiatement vers la sortie, et reste face à elle en fouillant mes poches pour trouver un briquet.

- Donne-m'en une, finit-elle par lâcher.

- Tu fumes, toi ? Ta maman ne t'a pas dit que c'était mauvais pour la santé ? dis-je en souriant, et en jetant une cigarette sur la table. Elle me suit jusqu'à la porte du bar; dehors, le soleil est déjà haut et les rues déjà pleines. Il doit être neuf heures, et les mamas africaines se dirigent toutes vers le marché pourri de la place principale, où se dressent trois petits stands de fruits et légumes. Alors que j'allume ma cigarette, juste avant de lui tendre un briquet à la flamme hésitante, le bruit assourdissant recommence et nous levons tous la tête pour essayer d'apercevoir l'engin qui fait ce vacarme, mais les immeubles sont trop hauts pour nous laisser avoir un champ de vision décent.

Elle tire une fois, deux fois sur sa clope et s'éloigne de quelques pas pour se poster devant une affiche de festival de raï, qui doit sûrement être très intéressante.

- Tu sais, Lara, t'es pas obligée de faire semblant d'être absorbée par un truc auquel tu n'iras jamais pour éviter de me parler.

Ses lèvres s'entrouvrent, probablement pour me répondre que je suis un con, et que si elle avait pas envie de me parler, elle chercherait pas de stratagèmes de gamine de douze ans, etc. Pourtant, c'est un cri qui s'en échappe, alors qu'une bombe vient d'éclore au bout de la rue, rouge, jaune et orange entre les immeubles gris. Une seconde s'abat, plus près de nous, et la troisième va jusqu'à projeter des débris d'un pavé installé consciencieusement par la municipalité à travers sa robe verte. En un instant, tout n'est plus que cris et poussière, tandis que les explosions se font écho les unes aux autres, tandis que je me précipite à l'intérieur du bar -la porte qui ne se referme pas derrière moi m'indique qu'elle a soit été emportée par le souffle annihilant des ogives semées au hasard dans ce ciel matinal, soit que Lara m'a suivi. La lampe branlante qui s'abat sur ma tempe ne me laisse pas le temps de confirmer une des hypothèses.

Ma vue se brouille, alors que je réalise que les Russes attaquent vraiment Saint-Denis.

1.3.09

Lara II

Le métro arrive, je vais penser à autre chose. Alors que la masse se précipite dans les rames en ne laissant que la moitié des passagers descendre tranquillement, je monte en dernier, pendant que les sirènes de Londres indiquent la fermeture imminente des portes et conseillent aux passagers de se tenir éloignés de ces dernières, afin de ne pas s'y coincer les doigts.

Il y a une jolie fille, pas loin de moi, qui a quelque chose de familier. Je croise son regard, et là, -ô joie, ô surprise !- elle le soutient, pendant ce qui me semble être une éternité mais qui n’a sûrement duré qu’une volée de secondes. Enfin quelqu’un qui soit esthétiquement agréable et qui assume de se faire mater par des mecs le matin dans le métro -et puis, n’abusons pas, je ne suis pas si laid que ça. Elle porte une robe verte, une très jolie et très seyante robe verte qui va très bien avec ses long cheveux blonds. Et lesdits cheveux dorés font ressortir ses yeux bleus (oui, je sais, j’aime les blondes aux yeux bleus, je n’ai aucune originalité, etc.), tout en accentuant parfaitement les traits délicats de son visage, ses lèvres d'un rose étonnement pâle, son nez discret.

En fait, elle n’est pas jolie, elle est absolument époustouflante. Et, tout d‘un coup, ça me vient à l'esprit, en prévenant encore moins qu'une pensée ordinaire: Lara. Elle doit s‘appeler Lara, c‘est sûr et certain.

Il va pourtant falloir que je trouve quelque chose pour faire comme si je n’étais pas du tout intéressé par cette créature angélique, et éviter de passer pour un obsédé…

« Chloé me déteste ». Non, encore autre chose.

Trouvé: il doit y avoir Doctor Sax dans mon sac. Je le sors, et après avoir trouvé une place sur un strapontin pourri qui ait pourtant l'immense mérite de me permette de garder un contact visuel, je commence subtilement à alterner entre l’écriture de Kerouac et les yeux de Lara, entre l’enfance de Duluoz et les lèvres de Lara, entre les nuits de Sax et le décolleté de Lara -lequel oscille dangereusement entre l’élégance et l’indécence. Le jeu des passagers embarquant et débarquant nous rapproche de manière purement hasardeuse l’un de l’autre. Mon regard est alors happé par quelque chose de scandaleux, d’absolument intolérable. Sa robe s'évanouit subtilement au niveau de sa cuisse pour céder la place à une paire de jambes qui aurait immédiatement fait douter Pascal, Descartes, Kant & Co. quand à l’apparence de Dieu. Ce n’est pas possible, une fille aussi belle n’existe pas, même si, vu le nombre de types qui la matent allègrement, elle existe bel et bien pour pas mal d’entre eux. Mais -et là encore, ô joie, ô surprise !-, elle ne regarde que moi. Ou peut être un mec derrière moi, mais j’ai foutrement l’impression que ce sont mes yeux qui la captivent, heureusement que je me suis rasé ce matin. Enfin, pendant qu’elle semble absorbée par son téléphone portable, j’ai quand même droit à quelque subtils et très vifs coup d’oeils, l’air de dire: « Tiens, t’as l’air pas mal, toi, mais comme je suis pas une grosse pouffe aguicheuse, je ne vais quand même pas te fixer ostensiblement ».

Je ne sais pas combien de temps dure ce petit jeu, mais j’ai quand même eu le temps de m’enfiler l’intégralité du Piper At The Gates Of Dawn.

Et puis, d’un coup, elle se lève et sort du métro. J’ai à peine le temps de la suivre. Je ne sais pas où je suis, mais ça tombe bien, j’ai envie d’une clope. Je suis Lara sans savoir où elle va, mais du moment que ses jambes me guident, j’irai jusqu’au bout du monde. Finalement, une sortie est en vue; j’accélère alors le pas, histoire de me mettre juste derrière mon inconnue. Sur l’escalator, je sors mon paquet, encore plus froissé que la dernière fois que je l'ai amputé d'une cigarette. J’ai de la chance, il m’en reste une, mais, étrangement, je ne retrouve pas mon briquet.

Nous sommes à l’air libre, et à Saint-Denis, par la même occasion. Je prends mon courage à deux mains, me persuade qu’elle ne va pas me manger et effleure son bras dénudé.

« Excuse-moi, tu aurais un briquet ? »

Elle se retient de sourire. Salope, si tu savais à quel point c’est dur d’aborder une inconnue aussi bien foutue que toi.

« Oui, bien sûr, attends, répond-elle alors que ses doigts fouillent dans son sac à main. Elle la voix d’une fille qui devrait s’appeler Lara. J’en profite pour enchaîner:

« Et tu t’appelles comment ? »

Les doigts arrêtent de fouiller.

« Excuse-moi ? » Ma superbe blonde est entrain de se dire que le mec mignon (?) du métro n’est qu’un dragueur minable.

« J’ai une admiration sans bornes pour les jeunes filles qui se promènent dans le métro en robe légère. Jusqu’à Saint-Denis, qui plus est. »

Les doigts se remettent à fouiller. Elle tente un sourire timide et me tend un briquet rose clair avec des chatons dessus. Personne n’est parfait, me dis-je en allumant ma cigarette.

J'aspire consciencieusement une dose de nicotine, totalement focalisé sur mon apparence -je ressemble assez à Bogart ?

« Et donc, tu t’appelles comment ?

- Tu ne m’as pas dit merci, pour le briquet.

- Merci profondément, sans ton aide providentielle, j’étais foutu. Connaître ton prénom serait encore plus gratifiant, lui dis-je avec le plus sincère des sourires.

- Peut-être bien. Et toi, c’est comment ?

- C’est moi qui ai posé la question en premier.

- C’est faux.

- Peut-être qu’avec des jambes comme les tiennes, tu rencontres peu de mecs qui te disent ça mais, le fait est là: c'est moi qui ai raison, pas toi.

- Les jolies filles ont toujours raison. »

Pause. Je croyais être le seul à connaître cette ligne. Et voilà que débarque allègrement une blonde -et ses jambes insolentes- qui semble avoir une parfaite connaissance de la psychologie de Lucy. Ce que je réalise à peine, là, tout de suite, c’est que je viens de tomber sur une demoiselle, jeune et jolie, qui a les même valeurs que moi, et qui ne le sait pas. Le flux temporel vient d'avoir un hoquet, rien qu‘à cause d‘une petite citation de rien du tout parue dans un journal du Sud américain dans les années 60... Et pourtant, Chloé me déteste toujours.

« Arrête de plagier les Peanuts.

- Je pensais pas que tu connaitrais. Tu me dis ton nom ? »

Je tire une autre longue bouffée.

« Je t’intéresse tant que ça ?

- Il est six heures à Saint-Denis, tu veux que j’aille parler à qui ? Au patron du PMU ?

- Même si j'ai envie de dire que ce doit sûrement être un individu riche et profondément humain, tu marques un point. » Elle ne rit pas à mon ironie, supposée être irrésistible.

Alors que je commence à marcher vers la basilique, Lara me suit, je ne sais pas pourquoi -un sentiment génial de satisfaction s‘empare de tout mon être: égoïsme basique, je sais, mais qu’y puis-je ?

« Et si je te demande ce que tu fais ici, j'aurais droit à une réponse ?

- Disons que j‘avais une envie compulsive de prendre le métro tôt le matin.

- Et tu viens d’où ?

- Ça, tu ne le saura pas non plus.

- OK.

- Je te trouve bien curieux, d’ailleurs. Ta mère ne t'a jamais appris à ne pas embêter les jeunes filles ?

- Que veux-tu ? Il est six heures et on est à Saint-Denis. »

Elle sourit discrètement, et je regarde mes pieds, puis le soleil qui s'étire derrière l'unique clocher de la basilique asymétrique, pour éviter de lui sourire à mon tour, témoin insupportable d'une illusoire complicité.

« Bien joué.

- Je sais.

Un temps passe. Ainsi qu'une mère de famille africaine avec une demi-douzaine de baguettes étouffant sous son bras.

- Orgueilleux et curieux. Tout ce que je déteste.

- Dans ce cas, on n’est pas fait pour s’entendre. »

Il y a des bancs devant la basilique. Je m’assieds, je contemple avec pitié ce qui me reste de ma clope puis je jette un regard interrogateur à Lara qui est restée debout. Elle semble hésiter, et opte finalement pour le banc, même si elle reste quand même bien loin de moi. Je finis ma cigarette, relève la tête et lui demande:

« T’as déjà visité la basilique ?

- Non, jamais. Qu’est-ce qu’elle a de spécial ?

- La quasi-totalité des Rois de France y sont enterrés.

- Si c’est pas génial, ça.

- Ouais, on ira visiter ?

- Peut-être.

- Le respect des ancêtres est très important, paraît-il (Dieu ce que c’est nul, comme réplique).

- Sûrement, sauf que je viens pas de France…

le doute, présent implicitement depuis le début, devient de plus en plus présent. Ne me dis pas que tu es russe, Lara, ne me dis pas que tu es russe…

- Je suis russe. Et je ne sais même pas où son enterrés les tsars.

Et merde. On s'en contrefout, des tombes d'une dizaine de despotes consanguins qui ont régné il y a plus d'un siècle. Mais elle est effectivement russe. Qu’est-ce que je peux répondre à ça ? C’est carrément de la provocation, une jeune fille blonde qui virevolte dans la neige en buvant de la vodka et savourant coupelles dorées de caviar sur coupelles dorées. Mais bon, j’essaie quand même, sans trop tomber du ah-t’es-bonne-parce-que-t’es russe et autres ouais-c’est-cool-le-communisme:

- Ceci explique cela. »

Elle me jette alors un regard qui dit me transmet explicitement son point de vue: tu es le roi des cons, et je ne sais pas ce que je fous ici.

« Vous êtes tous pareils, les mecs. Dès que je dis que je suis russe, vos yeux s’allument.

- Je suis pas comme les autres mecs.

- Ils disent tous ça.

- Et vous dites toutes ça.

- Nan. »

Stop. Elle n’a pas dit « non », elle a dit « nan ». Et c’est une des choses les plus érotiques que j’ai entendu depuis très longtemps (Kiss me as if it were the last time, disait Ingrid). Il va falloir que je me calme très vite, même si sa robe ne m’aide définitivement pas.

« Bon, sortons du registre du flirt ringard. Dis-moi ce que tu fais ici.

- Nan. »

Mais comment peut-on arriver à établir une conversation normale avec une fille aussi belle qu’elle ? Je veux dire, il suffit qu’elle ne dise qu’un mot pour que j’ai envie séparer son corps de ses vêtements, de profaner chacune des tombes enterrées à quelques mètres d'ici, de faire ce que Jim Morrisson ne pouvait pas, tant que c’est elle qui me l’ordonne. Le pire, c’est qu’entre ses lèvres qui susurrent un « nan » et mon ego, je choisis les lèvres; elle laisse durer le « n » si longtemps, la langue à moitié tirée entre les dents -une petite langue rose et délicate-, que quand arrive le « -an », bref, montant immédiatement dans les aigus, ses yeux se plissent, se mettent à briller, et ma raison à hurler de terreur.

« Chloé me déteste ? Nan. »

Il va falloir que j'arrête d'être obsédé par les mimiques ridicules de jolies filles. Si je commence à tomber dans la contemplation passive d’une beauté qui n’existe que par l’intermédiaire de maquillage et de décolletés outrageants alors que je ne suis pas encore marié, c'est mal parti. Cette fille est vraiment malsaine: elle arrive à me faire divaguer à partir d‘un seul mot qu‘elle prononce, moi, celui qu’on appelle « l’homme qui ne pense qu’à lui ». Enfin.

Je me calme, je me concentre.

Repartons sur des bases plus réelles, et fuyons l'esthétique inexplicable. Il est inconcevable que je renonce à connaître la (ou les) raisons qui ont poussé une des plus jolies filles de Paris à aller à Saint-Denis un samedi matin: je suis bien trop têtu pour ça. Dans cette optique, j'enchaîne en faisant comme si c'était la première fois que je lui posais cette question.

« Si tu me dis ce que tu fais ici, je te dirais ce que moi je fais là.

- Mais ça, je m’en fous complètement, laisse-t-elle échapper en regardant quelque part près de mon genou.

Et merde. Il faut que je me rattrape.

- Dommage, ça impliquait la mafia locale, le zoo de Melbourne et le deal d'ornythorinques de l’année.

Elle me dévisage à peine, même si ses yeux semblent désormais être posés sur ma main -sale, qui pue le tabac froid.

- Arrête, t’es pathétique.

Soyons beaux joueurs, et accordons-lui qu'il y a effectivement de quoi faire en matière de ridicule.

- Ouais, je sais, c’est pas comme si j’étais une jeune fille qui, sous prétexte qu’elle a ses règles, refuse de répondre à une question innocente d’un inconnu qu’elle connaît depuis à peine une demi-heure.

- J’ai pas mes règles ! Crie-t-elle presque. »

Touchée. J’arrive enfin à la faire réagir autrement que par le dédain ou par des coups d’œil qu’elle pense être furtifs Même si le côté aguicheur de ces derniers sont apparemment restés sous terre.

« Alors tu n’as pas de raison de ne pas me le dire.

- Peut-être pas, non. Mais si je refuse de dire quoi que ce soit, on va continuer à se regarder en chiens de faïence, et c’est toi qui cèdera le premier.

- N’essaie pas, ça risque de durer plus longtemps que tu ne le crois. Et Saint-Denis n’est pas connu pour son ambiance nocturne bon enfant.

- Vous êtes tous pareils, à sous-estimer la volonté des femmes. »

À noter qu’elle n’a pas dit « filles », même si la demoiselle assise à côté de moi semble à peine dépasser les dix-huit ans.

« Écoute, on va faire un deal…

Son hochement de tête qui fait écho à un son inarticulé du fond de sa gorge m'invite à poursuivre.

- Je te laisse garder le silence quant à la raison de ton excursion matinale, et tu renonces à ton discours féministe -qui, par la même occasion, m’associe à la masse compacte de tous les autres hommes que tu aies connus, quoi que je fasse. OK ?

- Si ça peut te faire plaisir.

- Tu n’imagines pas à quel point. »

Elle se tait. Je cherche désespérément une autre cigarette. Que je ne trouve, pas, en dépit d’un examen approfondi de chacune de chacune de mes poches.

Le café d’à côté s’allume, le patron commence à sortir les tables de la terrasse, les unes après les autres et les dispose consciencieusement devant son établissement. C’est impressionnant de voir à quel point il effectue son travail avec application, même si ça doit faire une éternité qu’il le fait. Il paraît que la routine rassure la plupart des individus de notre société; le quotidien les empêche de s’inquiéter. Les tables, d’abord, placées géométriquement. Puis les chaises, qu’il porte deux par deux, et qu’il dispose auprès de chaque table, une de chaque côté, légèrement rapprochées pour que les clients puissent tous les deux avoir une vue sur la basilique. Ensuite, les parasols, pour que la vue en question ne soit pas gâchée par un soleil trop fort. Il amène alors les cendriers, un toutes les deux tables, législation oblige. Une fois son labeur accompli, il prend une petite pause pour contempler son œuvre, aussi impeccable qu’hier matin. Et qu’avant-hier. Et ainsi de suite. On sentirait presque la satisfaction qu’il retire de ne pas succomber au changement. Je me demande si il n’a jamais envisagé de faire trois rangées de quatre tables, au lieu de quatre rangées de trois tables. Mais ce n’est sûrement pas le cas; au-delà de son propre malaise, il désorienterait alors complètement ses habitués aux quatre rangées de trois tables. Le client est roi, même si il est con.

Lara ne parle toujours pas. Elle aussi observe le patron du café. Est-ce qu’elle aussi a remarqué sa fierté d’avoir tout fait bien comme il faut ? Je demande.

« Ce mec est l’exemple même du concept de régularité et d’assiduité quotidienne.

- C’est triste. Et pourtant, il a l’air heureux. Je veux dire, je trouve ça triste.

- C’est pire. Quand on commence à se complaire en territoire connu et maîtrisé, on entame alors une irrésistible décadence.

- Pas forcément irrésistible. On peut se sortir du quotidien, même si ça demande plus d’efforts avec le temps.

- Ouais, comme toi. »

Son visage se retourne vers moi, entraînant avec lui ses cheveux blonds dans un mouvement digne d’une pub pour shampooing hollywoodien.

« Tu viens de dire quoi ? Lâche-t-elle après un temps d’hésitation.

- Le fait que je te laisse la possibilité de ne pas me dire ce que tu fais là ne veut pas dire que je ne vais pas essayer de deviner. »

Son visage se referme immédiatement, mais ne se retourne pas pour autant. Le patron satisfait se sert un café. J’enchaîne de la manière la plus naturelle du monde:

« Tu es là parce que tu t’ennuies. »

Un soupir de mépris s’échappe de ses si jolies lèvres.

« Et toi, tu penses évidemment que je suis un gosse de riche qui a trop de temps à revendre alors il tente l’aventure dans le métro un samedi matin en espérant trouver une inspiration romantique -au sens littéraire du terme- et finit par psychanalyser une inconnue ? »

Pas un mot.

« Si ça te fait plaisir de continuer à le penser, je ne vais pas t’en empêcher, ma grande. Et pour ce qui est de la psychanalyse, c‘est pas faux.»

Toujours pas un mot, mais au moment où elle entend « ma grande », ses yeux me transpercent; comme quoi, elles sont toutes les mêmes. Mais je me tais, en attendant que ça vienne. Parce que ça viendra, ça vient toujours: les gens sont trop isolés pour refuser une occasion de se plaindre et de se confier. Et puis, j’ai tout mon temps; le soleil illumine de plus en plus la cathédrale.

Lara I

/* disclaimer: as I wrote this (short ?) story (?) a rather long time ago, please accept my apologies for what I believe to be the youth piercing between the lines */

Ce n’est pas humain.

Voilà ce qui résonne, encore, encore, dans ma tête: le premier métro, celui de, quatre heures et demie, cinq heures du matin, n’est définitivement pas humain. Ce salaud arrive à se faire attendre indéfiniment, alors même que le soleil n’est pas encore levé. Pourtant, quelques pauvres types sur le quai prient pour le voir arriver, afin qu’ils puissent s’avachir sur les banquettes en cuir bleu, dans des rames chauffées et éclairées, et loin du froid et de la pénombre qui nous entourent sur la plate-forme aérienne. Aucun d’entre eux ne pense aux petits Chinois qui ont cousu lesdites banquettes, avec leurs petites mains fragiles et leur sueur enfantine -mais bon, moi j'y pense, et je m'en fous.

Ce quai semble lui aussi inhumain, et même démesurément grand, quand il est cinq heures du matin, étendue plate, grise, uniforme, bordée par une bande blanche inutile. Et, par une sorte d'hallucination collective, il nous paraît encore plus vaste, à moi et aux inconnus qui attendent, individus immobiles fichés dans le béton - un flegme digne des plus purs Britanniques-, alors que nous espérons; de toutes façons, qu‘est-ce qu‘on peut avoir à foutre de si urgent un samedi matin à cinq heures, à part attendre ? J’ai l’impression que c’est Godot en personne qui conduit ce foutu métro, et qu'il est actuellement entrain de prendre sa pose café, accoudé à une machine chancelante à des kilomètres d'ici. Il sait pertinemment qu’on ne bougera pas de là, ni moi, ni aucun d’entre nous.

Je fais un effort pour me redresser sur mon siège, et regarde rapidement autour de moi. Cinq. Nous sommes cinq pauvres cons à avoir abandonné Morphée pour un truc qui semble de plus en plus imaginaire, lointain. Enfin, non, le poivrot qui cuve son vin contre la pub Nike -just do it- ne compte que pour un demi. Et les deux mecs qui tentent de discuter autrement que par des grognements fatigués à ma gauche ont l'air trop passe-partout pour être intéressants. L’autre est un noir, apprenti-rappeur, persuadé que c’est cool d’avoir des pantalons pour obèses et des casquettes recouvertes de paillettes. Peut-être que j’irais lui dire, que son couvre-chef est une insulte au bon goût. Ou peut-être pas.

Quelques minutes passent; toujours pas de putain de métro.

Après mûre réflexion, je vais laisser notre ami le noir se complaire avec son accoutrement, à croire qu’il me reste encore un peu de bon sens. Après cette raisonnable décision, je me dis que tant de maîtrise de soi mérite bien une clope -oui, la législation française interdit la consommation de tabac dans les lieux publics, mais on est dans une station aérienne, et je défie quiconque de me trouver un contrôleur RATP debout et de bonne humeur à cette heure-ci. Ma main fouille dans mon blouson, ressort quelque chose qui a l'air d'un logo Lucky Strike froissé, tente de lui redonner sa forme originelle. Sans succès. Elle réussit néanmoins à extirper ce qui peut avoir ressemblé à une cigarette -elle a même son filtre. Je l’allume tant bien que mal avec un briquet agonisant, tire une bouffée, le métro arrive. Il l'a fait exprès.

Dépité, je regarde ma pauvre cigarette se consumer honteusement dans ma main; je ne vais quand même pas l’abandonner seule sur ce quai. Alors autant tenter le tout pour le tout: je rentre, clope à la main, dans le métro si chèrement désiré. La rame n’est occupée que par deux personnes -un autre poivrot, et un type bien sapé, genre fonctionnaire qui fait du zèle le samedi matin. Abruti. Les poivrots étant tous les mêmes, mon but premier est de me trouver le plus loin possible de lui et de ses fluides corporels à forte teneur vomitive. Ce qui me pousse à me retrouver du côté du fonctionnaire qui me semble aussi con qu’impatient d’aller travailler. C’est trop tentant: je m’assieds sur le siège à la diagonale opposée du con, et laisse ma main se glisser par l’embrasure des fenêtres, pour faire comme si j’avais des remords de répandre mes odeurs de tabac tout autour de son petit nez délicat. Le con m’observe avec un air bizarre, auquel je réponds par un regard interrogateur complètement innocent, un peu comme si on m’avait accusé à tort d’avoir coupé une rose dans un parc municipal pour l’offrir à ma dulcinée -avec tout ce que ça induit de stupidité et d’incompréhension candide. Ça faisait longtemps que j’avais pas regardé une personne ainsi, alors, bon, je fais durer le plaisir un petit peu, tout en aspirant des bouffées régulières d’une cigarette qui semble l’obséder.

Le con baisse les yeux, serre sa serviette en cuir contre son corps. Il s’imagine sûrement que je suis une sorte de banlieusard dangereux en quête d’une proie isolée (i.e lui-même), et que ses paperasses bureaucratiques -que je soupçonne être soigneusement rangées dans sa jolie serviette- sont le plus beau butin dont je n’ai jamais pu rêver et dont je ne vais pas tarder à m’emparer, tout méchant garçon que je lui semble être. Furtivement, il regarde au fond de la rame. Non, il ne se trompe pas, il est effectivement marqué qu’on n’a pas le droit de fumer dans le métro. Et pourtant, me voici, devant lui, à transgresser l’impensable; j’ai des allures de Spartacus moderne, criant ma révolte au nez de tous ceux qui m’entourent au fur et à mesure que j’aspire la fumée interdite, puis que je l’exhale dans un sentiment de suprême jouissance, des décharges d’adrénaline parcourant mon corps frissonnant, conscient de l’acte qu’il est entrain d’effectuer, de cet acte profondément mauvais pour la société des Vraies Gens dont lui, honnête travailleur, fait partie, protégé par son Dieu du Public et sa Déesse de la Sécu.

Mais la clope est finie, et je subis le dur retour à la réalité. C’est fou ce qu’on peut imaginer quand on croise le regard d’un mec dans le métro, à cinq heures du matin. C’est fou et c’est aussi terriblement con. Mais ce n’est pas la première fois et ce ne sera sûrement pas la dernière, les gens sont tellement amusants, quand ils essaient de vous ignorer alors que vous êtes seuls tous les deux -avec des borborygmes en fond sonore, qui émanent des guenilles amoncelées, quelques banquettes plus loin- dans une rame de métro filant à travers la ville. La rame en question se met alors à ralentir, sans aucun avertissement -ce qui me perturbe passablement dans ma contemplation du con-, s’arrête à une plate-forme quasiment identique à la précédente, et ouvre alors ses portes, habituées à vomir des passagers pressés qui, eux, ne fument pas dans le métro. Le soulagement se lit sur son visage; il ruissellerait presque de ses oreilles si il n’avais pas des écouteurs minables auxquels est suspendu un téléphone, lui-même débitant une musique banale qu’il pense être le seul à véritablement apprécier. Enfin, me dis-je, peut-être que c’est secrètement un amoureux de jazz et qu’il garde égoïstement sa passion pour lui, arborant ouvertement son téléphone en question pour décourager ses collègues de lui demander ce qu’il écoute et concentrer leurs questions sur les capacités techniques de l’engin parce-que-tu-comprends-il-a-l’air-pas-mal-et-le-mien-n’est-plus-tout-jeune.

Au soulagement, donc, succède une étrange crispation de ses traits, mais qui n’est finalement que passagère. C’est qu’il n’est pas si léger, mon fonctionnaire; il est même carrément obèse; et de ce fait obligé d’utiliser toutes ses forces pour se hisser hors de son strapontin. Le pauvre homme, que j’ai perturbé par ma fumeuse infraction -pendant deux stations, tout de même-, est tout guilleret à l’idée d’aller se vautrer dans ses bureaux de sous-traitant, libéré des effluves de Lucky Strike que je lui infligeais. Le voilà parti.

Le bruit des sirènes de Londres sous les bombes allemandes durant la Seconde Guerre mondiale m’avertit que les portes vont se refermer. Qu’elles se referment autant qu’elles veulent, faites juste cesser ce putain de bruit. Après une attente qui semble durer des heures, les portes coulissent bruyamment, et le putain de bruit cesse enfin.

Je vais où, déjà ? dis-je à voix haute, comme si on allait me répondre immédiatement -j’y ai quand même cru pendant une fraction de seconde.

Merde, j’ai encore oublié le nom de la station. Je m’extirpe difficilement -encore une fois- des banquettes de ce si beau cuir bleu, encore à moitié endormi et passe une bonne minute à inspecter le seul plan de la rame, à côté du poivrot, qui il sent vraiment mauvais. Et tout à coup, comme s’il m’avait entendu, le mec se réveille -ou plutôt émerge d’un semblant de coma éthylique- et marmonne quelque chose que même lui ne paraît pas comprendre.

« Excusez-moi ? »

Et oui, si ma Sainte Mère n’a pas réussi à me donner le goût de la religion, elle a quand même réussi à m’inculquer la politesse envers les inconnus. Enfin, ici, l’inconnu sent la vinasse et a l’air d’un tas de tissus informe, mais passons.

En guise de réponse, j’ai le droit au même grognement.

« Je… peux vous aider ?

- Parle moins fort, p’tit con.

- Pardon.

- T’excuse pas, p’tit con.

- Pourquoi pas ? Je suis poli, c’est tout.

- T’as pas à être poli avec un type de mon genre. »

Allons bon, je tombe sur le seul alcoolique de la ville qui ait déjà fait une introspection et qui dise aux autres qu’il est conscient d’avoir raté sa vie.

« J’ai foiré ma vie, petit, t’as pas à être poli avec moi, articule-t-il difficilement en réprimant une envie de vomir. »

Dans le mille. En temps normal, je me serais tiré rapidement pour éviter de subir la litanie de complaintes que déversent régulièrement les gens qui s’apitoient sur leur propre sort -c’est-à-dire la très grande majorité du monde qui nous entoure. Mais bon, là, je suis dans l’obligation de reconnaître que ce mec a vraiment raté sa vie, autant lui faire plaisir. Je m’assieds en face de lui, et lâche en soupirant:

« Pourquoi vous dites ça ?

- Nan, c’est rien, laisse, je vais pas t’emmerder avec ça. »

Bien vu, mon grand.

« T’as une clope ?

- Non. (C’était donc ça, ce qu’il voulait).

- Déconne pas, tu fumais, tout à l’heure.

- C’était ma dernière. »

Il acquiesce plus ou moins, et s’affale un peu plus sur son siège, histoire de finir de cuver son vin. Je reste là, à le regarder dormir. Dire qu’il va passer sa journée à espérer trouver de quoi se bourrer la gueule ce soir, sans aucune notion de ce qui se passe dans le monde qui l’entoure, sans se préoccuper de demain, sans se souvenir d‘hier. Il y en a qui ont de la chance.

Je jette un coup d’œil par la fenêtre. Et merde, j’ai -encore- dépassé ma station... Je me lève, lance un dernier regard au clochard, puis vais m’appuyer contre la portière en regardant les parois qui défilent sous mes yeux sans que je n’y prête une réelle attention. Je ne sais pas combien de temps je passe comme ça, à attendre que j’arrive quelque part.

En l’occurrence, je descends sur un quai désert, toujours aussi grand que celui d’où je viens, voire même plus. Il est tellement grand que je me demande si la théorie de la relativité générale ne se ressent pas plus lorsque l’on n’est qu’à moitié réveillé…

Faisant une confiance aveugle à mon instinct, je décide d’aller à gauche, mais je me rends vite compte qu’il n’y a rien, à gauche, mis à part un panneau indiquant que la correspondance aura des problèmes. J’en ai marre. Je repars vers la droite, et pendant que je parcoure le quai (putain, qu’il est long), une mélodie atrocement funky résonne dans toute la station. Vu le regard que me jette la personne en face, il va falloir que je change ma sonnerie de téléphone. Alors que le beat groom ne cesse de s’amplifier, je regarde le nom de l’illuminé(e) qui passe des appels à cinq heures et demie, un samedi matin. Vu ce qu’il y a sur l’écran, je laisse échapper un: « Oh merde, pas lui… » qui choque encore plus l’individu d’en face -lequel attend toujours très patiemment que j’en finisse avec cette sonnerie.

La pitié finit par prendre le dessus; je prends mon courage d’une main, ma résignation de l’autre et je décroche. Une voix bien trop aiguë me vrille immédiatement les tympans:

« Steeeeve !

- Je ne m’appelle pas Steve, merci.

- Rooh, t’es pas drôle.

- Sûrement pas. Tu vas bien ?

- Ouais.

- OK. Tu m’appelles pourquoi ?

- Je sais pas. Pour rien. Je te dérange ?

- Pas le moins du monde.

- OK.

- … (j’entends une respiration lourde et un bruit de fond mélangeant gloussements stupides et rires hystériques).

- T’es bourré.

- Ouais.

- Qui est le con qui t’a laissé rentrer chez lui ?

- J’sais pas.

- Et il y a qui ?

- J’sais pas.

- … (je commence à en avoir marre, je ne suis toujours pas au bout du quai et je ne sais pas où je dois aller).

- Y’en a une ou deux que tu dois connaître. Mais j’sais plus qui.

- Y’a Chloé ?

- Y’a Chloé.

- OK.

- Elle te déteste.

- Merde.

- Ouais. Il va falloir que tu me donnes ta version de l’histoire.

- Non, ça ne changerait rien.

- T’es con.

- T’es bourré.

- …

- … (Dieu que ce quai est long !)

- Attends…

- Quoi ?

- Chloé…

- Chloé. Et ?

- NAAAN ! Me dis pas... »

Je raccroche. En fin de compte, le quai a fini par avoir une fin et je suis arrivé à un croisement: ligne 12, 13 ou 14 ? Va pour la 13, j’aime bien la couleur. Il y a un clochard au coin du couloir, qui joue de l’accordéon en play-back, qu'il écrit probablement plébaque; il y a un mec qui galère pour ouvrir son stand de presse, le rideau de fer semble animé d’une volonté indépendante et taquine. Il y a de plus en plus de monde autour de moi. Désormais, je ne vois plus de visages, juste des dos. Mais il ne connaissent pas leur chance. Ils ne connaissent pas Chloé. Et merde. J’avais presque réussi à l’oublier, presque réussi à ne plus penser à elle, et maintenant, grâce à un crétin ivre, je vais y penser toute le journée. Et demain. Et sûrement après-demain. Et probablement la semaine prochaine. Et merde.

Bon, je suis arrivé sur le quai. Je ne sais pas dans quelle direction, mais c’est la ligne 13.

Il va falloir que je l’appelle, que je m’explique. Et elle me déteste. Elle ne me hait pas, elle ne m’exècre pas, je ne la repousse pas: elle me déteste. Et voilà, je vais passer ma matinée à me demander pourquoi. Même si je la connais plus ou moins, la raison.

Chloé me déteste.